| トップページへ |

| ギャラリー |

| 住宅建築 |

| 一般建築 |

| プロフィール |

| 業務内容 |

| 調査研究・企画 |

| 設 計 |

| 工事監理等 |

| 住宅について |

| 基本理念 |

| 資金計画と家づくりの目安 |

| 設計と内容の具体化 |

| 工法別工事費の目安 |

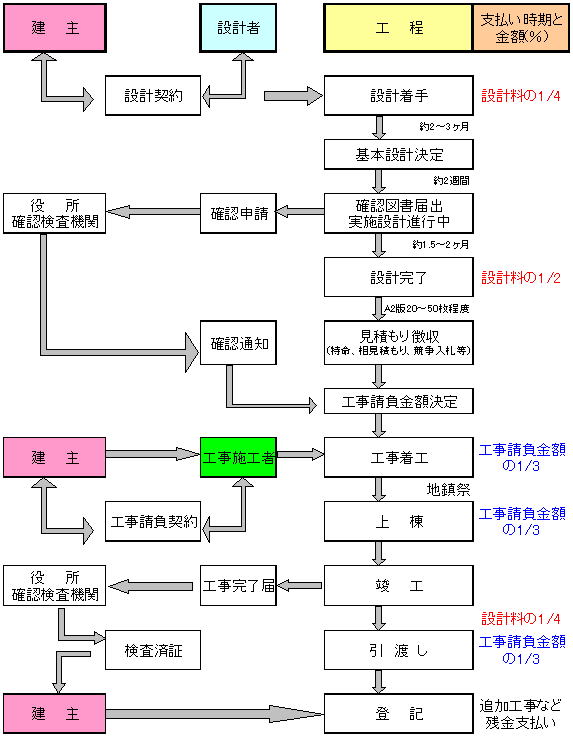

| 住宅の工程表 |

| 支払いスケジュール |

| あなたの見積もり予算表 |

| 問合わせ |

![]()

(1)設計料について--------------

設計依頼を頂くと、設計契約書を取り交わし、設計料とその支払方法を明確にします。

一般に設計料という場合は、現場において設計図書どおり施工が行われているかどうかを監督、指導する設計監理料が含まれていますが、状況によって、「基本設計のみ」、「実施設計のみ」、「監理のみ」という依頼もあり得ます。

監理まで一貫して依頼を受けた場合の設計料の支払いは、建主との設計契約成立のときが第一回目の支払いで、設計料の25%です。

第二回目の支払いは、実施設計完了のときに、設計料の50%です。

第三回目は、残りの25%のお支払いとなりますが、この25%の残金は設計監理料です。したがって、工事が完了し、検査・引渡し後に支払って頂くようになります。これは、工事費残金の支払いと同時期になります。

設計料の金額が多い場合は、三回に分ける方法ばかりではなく、建主との話し合いにより、四回に分けたりする事もあります。その場合は、三回目の支払いを工事請負契約時または上棟式の時など、請負代金支払いの時にあわせて、設計料のお支払いを頂くなどの方法を採用します。

(2)工事請負代金について----------------

設計・見積もりが完了し工事費が決定すれば、いよいよ建築工事請負契約書約款に基づく契約です。建築工事請負契約書には事業者団体や学会などが集まって作ったものや住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が作ったもの等いくつかあり、通常はそれらを利用しますが、どの契約書にも共通している内容として、工期と引渡しの時期及び請負代金の額と支払方法の約束事が記入されます。

一般的には、請負代金の三分の一ずつ三回に分けて支払う方法が採用されますが、工事費が多額の場合は、四回に分けて支払う方法が無難でしょう。

その場合の支払方法は、工事請負契約成立の時を第一回とし、請負代金の25%です。

第二回目は、上棟の時に請負代金の25%を支払います。最近の住宅工事では上棟式をやらない事も多く、また、やる場合も当日は何かと忙しくなる為、実際の支払いは、上棟後一週間以内ぐらいの間で支払いを行うことが多いようです。

四回に分けて支払う場合の第三回目は、完成までの中間に25%の支払いをします。完成までの中間とは大体屋根工事が完了し、外回りの建具取り付けが完了した頃です。

第四回目の支払いは、完成引渡しの時に残金を払って支払い完了ですが、追加工事・変更工事による追加金額がある場合は、別途に支払い時期を打ち合わせ、増減の金額を確認して最終支払いとします。

住宅金融支援機構の融資による住宅の場合は、別に、支援機構用の工事請負契約及び約款に基づいて、支払条件と方法を決める事が多い。支援機構からの借り入れ金額は、木造住宅では、屋根工事完了の時点で現場審査を受け、合格すると60%、残りは検査済証をもらい登記が完了すると、残金の40%が施工業者に支払われるようになっています。

(3)全体の流れ--------------------

下記は一般的な住宅建築工事の流れです。

しかし、工事の形態には「分離発注」のような方法もあり、ケースバイケースで対応します。